Бунт Достоевского

Односторонне восприняв бунт Достоевского, экспрессионисты, выдвинувшие лозунг «прочь от природы» (т. е. от природы как от системы научного детерминизма), объявили его своим предтечей. Известно, что отчужденному сознанию действительность представляется необъяснимым хаосом, поэтому, естественно, буржуазная рационализация мира, не делающая революционных выводов, оказывается беспочвенной перед лицом «подавления индивидуальности случайностью». Об этом говорит кризис натурализма, когда детерминизм становится осознанием фатальной несвободы человеческого «я». Экспрессионизм же отбрасывает с самого начала признание всяческого детерминизма, и этот его первый шаг имел далеко идущие последствия для всего развития искусства.

Русский критик

Через год после премьеры «Воццека» русский критик И. Глебов (Б. Асафьев) писал: «Только по партитуре Воццека можно, насколько филистерски бесплодны и софистичны по существу всякие хуления и презрительные оговоры по адресу шенберговской школы, питомцем и идеологом которой является А. Берг». Асафьев видел в «Воццеке» «правду выражения» и «суровую логику изложения».

Размах и четкие формы во Франции

Если в организационных вопросах Народные театры имеют свои специфические, резко отличающие их от других театров черты, то их идейно-художественные программы во многом сходны с установками современных прогрессивных театров. Таковы основные особенности, характеризующие Народные театры, возникшие в западноевропейских странах после второй мировой войны.

Экзистенциалистский герой

Экзистенциалистский же герой ищет не истину, а именно себя, свою «экзистенцию». Не является интеллектуальным драматургом и сам Корнель, которого Сартр считает своим учителем. Казалось бы, парадоксально: такой рационалистический, основанный на картезианской философии стиль, как классицизм,- не является, однако, чисто «интеллектуалистским» ни по своему методу, ни по художественным результатам, ни по намерениям главных его поэтов. Корнелевский конфликт долга и чувства носил объективный характер. Истолкованный же Сартром как конфликт прав, как ситуация выбора, он становился делом личного самоутверждения. Корнелевский Сид был героем трагедии, потому что свою любовь не мог не принести в жертву долгу. Для сартровского Ореста важно убедиться в свободе собственного интеллекта.

Не является интеллектуальным драматургом и сам Корнель, которого Сартр считает своим учителем. Казалось бы, парадоксально: такой рационалистический, основанный на картезианской философии стиль, как классицизм,- не является, однако, чисто «интеллектуалистским» ни по своему методу, ни по художественным результатам, ни по намерениям главных его поэтов. Корнелевский конфликт долга и чувства носил объективный характер. Истолкованный же Сартром как конфликт прав, как ситуация выбора, он становился делом личного самоутверждения. Корнелевский Сид был героем трагедии, потому что свою любовь не мог не принести в жертву долгу. Для сартровского Ореста важно убедиться в свободе собственного интеллекта.

Мученичество отдельных избранных членов

Уровень этот зависит от ситуации, в которую поставила человека жизнь, и от того, насколько полно он способен осознать трагическое начало земного существования. Мученичество отдельных избранных членов христианской общины должно повлиять на ее сплочение, раскрыть для непосвященных истинный смысл существования, привести их к сознанию, что жертвоприношение совершено для них. Интересно, что постепенно, особенно в послевоенных пьесах Элиота, трагическая фигура мученика все дальше и дальше отступает на задний план, и все более автор уделяет внимание тому, как совершенствуется общество, осененное тенью страдальца- Однако это дело будущего. К 30-м годам Элиота привлекает именно сам факт страдания. Он создает прежде всего ситуацию, которая ставит героя перед необходимостью выбора. Свобода героя заключается в этой возможности выбора внутри заданной ситуации. Именно выбор позволяет автору полностью воссоздать характер героя.

Современные ирландцы

Некогда Шоу с огромной горечью писал о трагической подоплеке веселья своих соотечественников: «…бессмысленный, ужасный, злобный смех. Пока ты молод, ты пьянствуешь с другими молодыми парнями и сквернословишь вместе . с ними; и так как сам ты беспомощен и не умеешь ни помочь им, ни подбодрить их, ты скалишь зубы, и язвишь, и издеваешься над ними — зачем они не делают того, что ты сам не смеешь сделать».

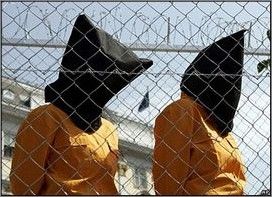

Обитатели тюрьмы

В пьесах Уэскера «Кухня» и «Картошка ко всем блюдам» кухня ресторана и военный лагерь (модели общества) — тюрьма для тех, кто в них находится.

Новые тенденции

Новые тенденции отразились возрастанием роли художественной детали, по которой воображение легко достраивает целое; достаточно вспомнить знаменитое чеховское горлышко разбитой бутылки, по которому нужно восстановить картину ночи. Соответственно происходят изменения и в стиле актерского исполнения; тщательная детализация призвана передать максимум внутренних связей и оттенков воспроизводимой жизни. Именно на основе детерминизма оказывается возможным всестороннее воссоздание личности того или иного персонажа, как этого требовал Станиславский.

Драматизированная притча

Драматизированная притча осталась одним из наиболее распространенных жанров драматургии середины XX в. Проблемы, поднятые драматургией военного времени, также остались в театре. Все новые и новые варианты кардинальных тем о природе человека и общества, о законах жизни, о нравственности, духовных и материальных благах освещает драматургия послевоенного времени то в обобщающей притче, то в форме изображения совершенно реальных жизненных конфликтов.

Тесные контакты

Особенно активную работу Народные театры ведут с молодежью. Именно в этом зрителе они видят свою постоянную аудиторию. Тесные контакты устанавливаются с молодежными организациями, лицеями, училищами. Раз или два в недолю для молодежи устраиваются утренние спектакли по удешевленным ценам, так называемые «классические утренник ки», организуются «вечера поэзии». Так устанавливаются отношения тесного сотрудничества между зрителем и театром. Зритель Народного театра из клиента, каковым он является в театрах, финансируемых частной инициативой, превращается в ближайшего сотрудника театра и его доброжелательного критика. «Публика теперь рассматривается не как „дойная корова», которую эксплуатируют,- пишет Жан Вилар,- а как основной элемент праздника, организованного в ее честь».

Собственный «театр абсурда»

Собственный «театр абсурда» Современная английская драма

Современная английская драма Драматизм образа Юрека

Драматизм образа Юрека Конец Колина

Конец Колина Вторая поправка Мерсера

Вторая поправка Мерсера Первая поправка

Первая поправка Атмосфера страха

Атмосфера страха Творческая эволюция

Творческая эволюция Эксперимент строительства социализма

Эксперимент строительства социализма Внешняя картина

Внешняя картина